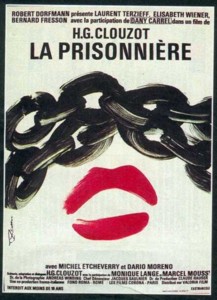

『囚われの女』(アンリ=ジョルジュ・クルーゾー/1968)

国内版VHSにてクルーゾーの遺作『囚われの女』。日本劇場未公開ビデオスルーの作品。この若干ダラッとした演出で紡がれた快作を『真実』→『地獄』の流れを踏まえた上で見るのはとても興味深い。『地獄』で用いられたオプアートの騙し絵のような眩暈を起こす映像が盛り込まれていることも未完に終わった『地獄』のリベンジとして面白いのだけど、それ以上にクルーゾーの遺作が「私映画」の様相をアカラサマに前景化させていることが尚更に興味をそそり、最終的に震撼させられる。クルーゾーは『囚われの女』の完成後、心臓に爆弾を抱えながら1977年まで生きながらえる(69歳)。心臓麻痺で亡くなったその最後は必ずしも悲劇的な末路ではない。が、映画作家としての最後は、ラウール・レヴィの残した言葉が正しかったということになる。何故なら遺作『囚われの女』において最終的に(「愛の地獄」に)囚われてしまうのは、妻ではなく夫の方だからだ。

「彼は悲劇的な末路を迎えるだろう。俺と同じように」(ラウール・レヴィ)

ドラキュラのような顔のアップが強烈な印象のローラン・テルジェフが、女性を”辱める”写真をアトリエで撮影する。モデルにシャッターを切る内に、興奮が絶頂に達し、モデルの衣服を引き裂き乳房を露わにさせる。ここの演出、というかローラン・テルジェフの感情の高鳴りがダイレクトに伝わるような動き(それはダンスのようだ)は、ギャグと紙一重なのだけど、ある種の性的倒錯をも表現しているように思う。サディストがマゾヒストに変身する瞬間というか。つまりテルジェフは女性を辱めることで女性の奴隷=囚われの身となる。その意味でヒロイン=エリザベート・ウィネルの夫ヴェルナール・フレッソンが、列車の中で指でフレームを作っては「視点の変化」を強調する冒頭が示唆的だ。オプアートの「視点の変化」が「視点の倒錯」に結びつく。この列車の撮り方が未完の『地獄』に出てきた、全裸のロミー・シュナイダーを轢かんとする列車と酷似していることが恐ろしい。『囚われの女』は間違いなく『地獄』の再演としてある。服毒自殺したヴェラ・クルーゾーに囚われている、と言ったら不謹慎すぎるだろうか。

精神的な復讐を遂げた夫の顔を妻エリザベート・ウィネルは識別できなくなる。夫の前でエリザベート・ウィネルはただ本当に愛した人の名前を呼ぶ。それを受け入れる夫の諦念で画面が滲むとき、クルーゾー自身の人生の行き詰まり=「私映画」が前景化する。これはとても恐ろしい映画だ。

追記*『囚われの女』は新宿TSUTAYAにVHSが残っています。国内DVD化はされていません。