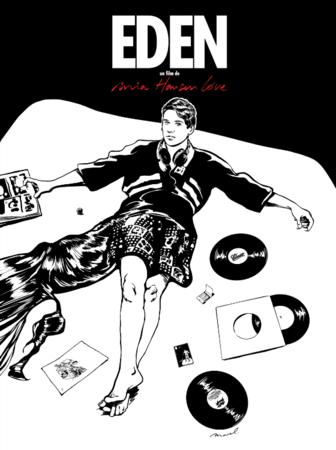

『EDEN エデン』(ミア・ハンセン=ラヴ/2014)

『グッバイ・ファーストラブ』のラストで文字通り"少女3部作"に「さよなら」を告げたミア・ハンセン=ラヴの新作『エデン』は、「フレンチタッチの栄枯盛衰」という、より大きな物語を題材にしながら、その語り口をよりパーソナルに紡ぐことに成功した傑作だ。『エデン』は、単に映画作家がクラブカルチャーを題材にしてみせたという映画ではない。ミア・ハンセン=ラヴの視点は常にフロアで起こることへ向けられている。無名時代のダフト・パンクの2人が「ダ・ファンク」を流したときの、彗星のごとく現れた新しい才能への驚き、鮮やかなモードチェンジの瞬間(悔しいけどクソかっこいい」という台詞)への熱狂に胸が熱くなる。『エデン』において、カメラはフロアの熱狂と共にある。憂鬱を幸福に変える音楽の強烈なリズム。憂鬱と幸福を高速で行き来してしまう感情の多彩なグラデーション。まず何より、クラブやライブハウスでフロアに向かうときの、あの暗闇の人混みをぬっていく高揚感が完璧にフィルムの触感として収められている。音の鳴っている方へ導かれるあの感覚を映画の手触りとして全く違和感なく体験できたのは、個人的にはおそらく初めてのことだ。ドリンクカウンターでの音の響き方に至るまで、驚くほど完璧に再現されている。たしかにミア・ハンセン=ラヴは自然主義的に映画を撮る作家で、クラブでは耳元で大声で話さなければ会話できないよ、ということは長編処女作『すべてが許される』でも再現されていたが、『エデン』が別次元に素晴らしいのは、あくまでフィルムの手触りとしてそれを体感できるところにある。ええカッコしいのカメラではなく、若者たちと共に生きるカメラなのだ。

『エデン』は夜の闇を若者たちが歩いていく極めて美しいシーン(この作品の仲間たちが連れ歩くシーンはどれも本当に素晴らしい!)から始まる。全ての呼吸が整ったかのような夜明けの空気に触れた主人公は、「この静けさを音楽で表現したい」と呟く。『エデン』は憂鬱と幸福を行き来することで生まれるこのフラットな感覚に向けられた映画だ。まるで夜明けまで踊った朝の澄みきった感情へ向けてこの作品は向かっていく。反復するリズムの音色に様々なグラデーションがあるように、この映画自体が何気ない反復のグラデーションに溢れている。

初めて男性=DJを主役に置いた映画でありながら、ミア・ハンセン=ラヴは男性を通り過ぎていく女性に様々な色彩のリズム、グラデーションを丹念に与えていくことで、男性の魅力に逆反射させるという高度な演出に成功している。前3部作で昇華させた女の子の一人称(的)語り、自身の一番得意な演出を様々な女性に援用していくことで相対する男性を描いてみせるという深化。主人公が恋人と過ごした最良の時間のリアクションが、元カノになった恋人との再会によって全く違うリズム、感情のグラデーションとして次々と反復される。恋人たちのかつて一致していたリズムが、別々のリズムを刻んでいることを身を持って知ることになる。一見別れたあとの幸福な関係のように見えながら、しかし分かりやすい残酷さともまったく違った、その余白へ向けて映画は走りだす。すべてはフラットな静けさへ向けて。その意味で主人公が「音楽=(リズム)を止めてくれ!」と叫ぶシーンを涙なしでは見れない。

『エデン』は憂鬱と快楽の間を行き交いながら、その熱狂とパーソナルな抵抗をカメラと共に生きる。恋をすることも夢に敗れることも皆で合唱することも、この箱、このダンスフロアに全部ある。何より、この世に踊ってる女の子ほど美しいものが他にあるだろうか?パリ・イン・ザ・ハウス!

[追記]『エデン』では2013年に至るまでダフト・パンクの曲が要所で軸になっていて、この作品を経た後だと2013年の新譜が持つメランコリーに深みが増します。